膝の痛みは多くの人が抱える悩みですが、適切な知識とケアで改善可能です。この記事では、膝の痛みの原因を理解し、自宅でできる効果的なセルフケア方法、ストレッチ、マッサージを詳しく解説します。また、症状が改善しない場合の医療機関への相談についても触れます。スポーツ整形外科で8年間勤務した医療系国家資格を持った私が解説いたします。

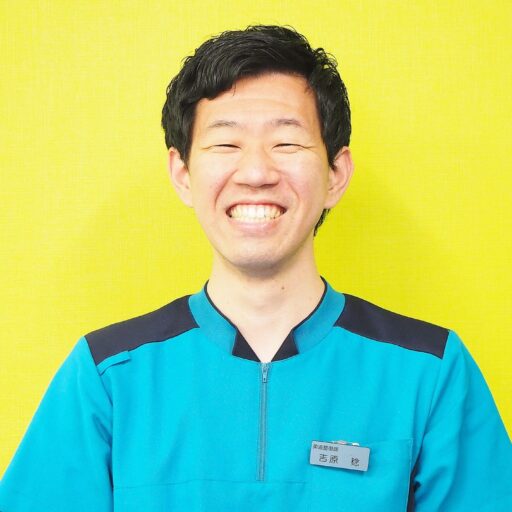

記事の監修者情報

膝の痛みの原因を徹底解剖

日常に潜む膝痛の落とし穴

膝の痛みは、日常の何気ない動作や姿勢、加齢、運動不足、肥満など、様々な要因が複雑に絡み合って発生します。まずは、自身の生活習慣を見直してみましょう。

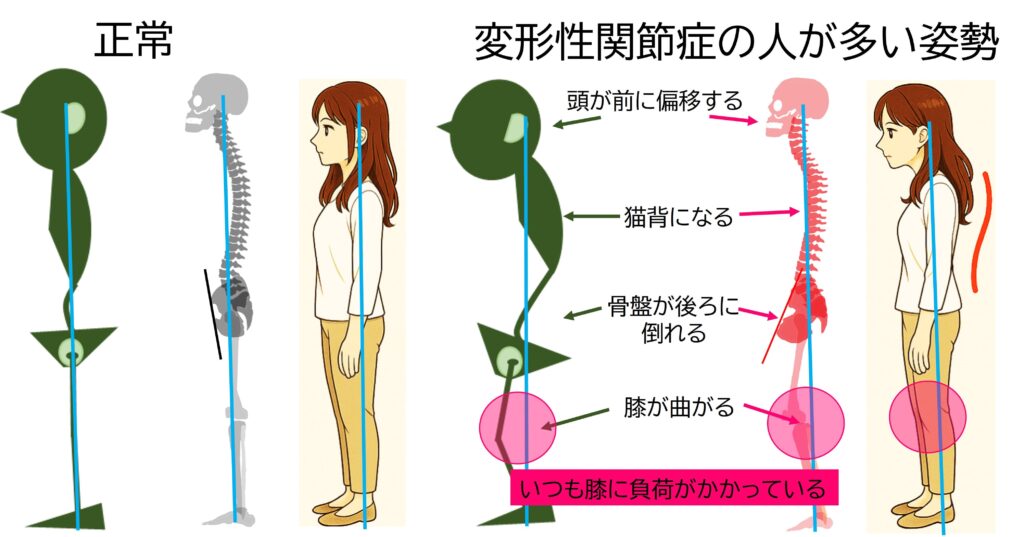

例えば、長時間の立ち仕事や座りっぱなしの姿勢は、膝に過度の負担をかけ、痛みを引き起こす可能性があります。普段から猫背気味の姿勢でいると、体の重心がずれ、膝への負担が増大することも考えられます。

さらに、運動不足は筋力低下を招き、膝関節を支える力が弱まるため、痛みを引き起こしやすくなります。肥満は、膝関節に過剰な負荷をかけ、関節軟骨の摩耗を促進し、痛みの原因となることがあります。

日々の生活の中で、これらの要因を意識し、改善していくことが重要です。まずは、自分がどのような生活習慣を送っているのかを把握し、膝に負担をかけている要因を特定することから始めましょう。そして、少しずつでも改善に取り組むことが、膝の痛みを根本から改善するための第一歩となります。

痛む場所で原因を特定する

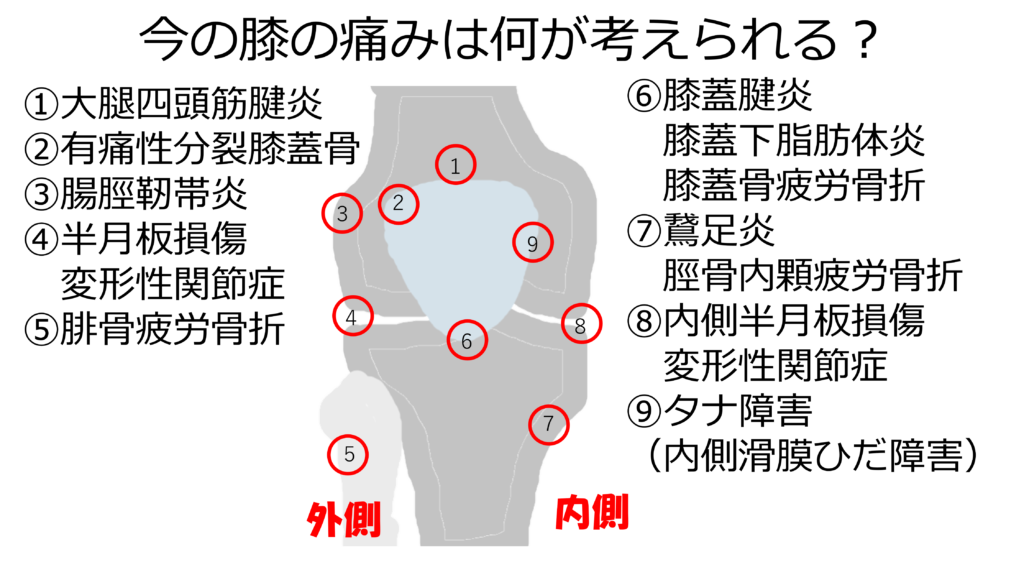

膝のどの部分が痛むかによって、故障している箇所や原因を特定できます。痛む場所をチェックしてみましょう。

膝の前側が痛む場合(下の図①②⑥)は、①大腿四頭筋腱炎、②有痛性分裂膝蓋骨、⑥膝蓋腱炎や膝蓋下脂肪体炎、膝蓋骨疲労骨折の可能性があります。

膝の外側が痛む場合(下の図③④⑤)は、③腸脛靭帯炎④外側半月板損傷、変形性関節症、⑤腓骨疲労骨折の可能性が高いでしょう。

膝の内側が痛む場合(下の図⑦⑧⑨)は、⑦鵞足炎や脛骨内顆疲労骨折、⑧内側半月板損傷、変形性関節症、⑨タナ障害が考えられます。

膝の裏側が痛む場合は、半腱様筋腱炎や腓腹筋腱炎などが考えられます。これらの痛む場所を特定することで、適切な対策を講じることが可能になります。

① 大腿四頭筋腱炎:大腿前面の筋肉が硬くなることによって、膝蓋骨(お皿)への付着部に炎症が起きます。

② 有痛性分裂膝蓋骨:もともとお皿は1枚の骨ではなく、小さいときにはお皿の骨になる元が分裂しています。それが大人になるときに1枚の骨になり切れず分裂している人がいます。お皿の外側上方に多く起きます。そこに痛みがあるときは有痛性分裂膝蓋骨かもしれません。

③ 腸脛靭帯炎(ランナー膝):ランナー方の多くがなるためランナー膝といわれる腸脛靭帯炎。腸脛靭帯というバンドが大腿骨の骨に擦れることによって、腱やその周囲が炎症を起こします。

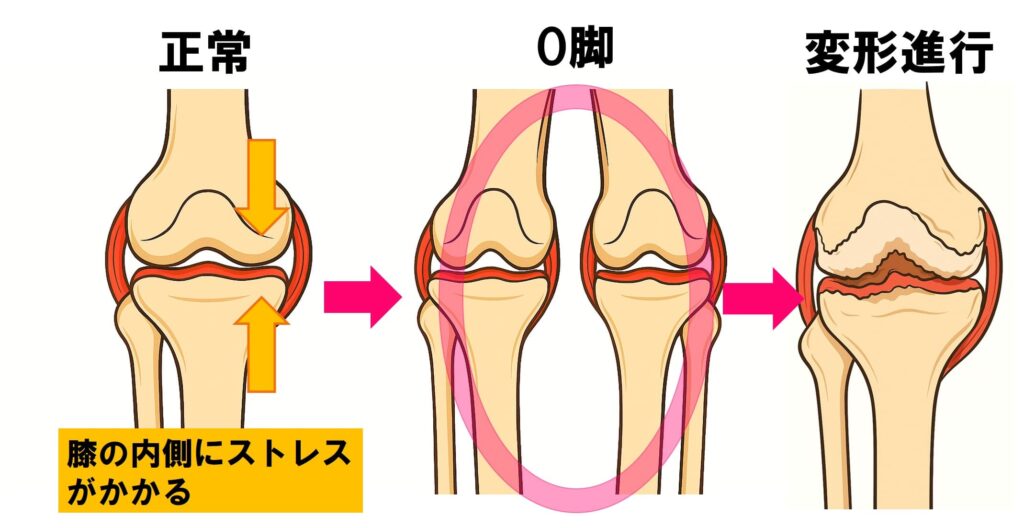

④⑧ 半月板損傷、変形性関節症:やはり走ると関節に負荷がかかります。年齢的な変化や関節に負荷がかかる身体の使い方をしていると半月板や関節の軟骨に負荷がかかり損傷されます。

⑤ 腓骨疲労骨折:腓骨という脛骨(すねの骨)の隣にある細い骨が走りすぎることで疲労骨折することもあります。膝の外側の下のほうが痛みが出だしたら注意が必要です。

⑥ 膝蓋靭帯炎:膝蓋骨(お皿の骨)から脛骨粗面という場所につく膝蓋靭帯(腱)という組織があります。その靭帯が炎症を起こします。俗にジャンパー膝ともいわれますが、ランナーにもなりえます。

⑥膝蓋下脂肪体炎:膝蓋靭帯の下には膝の曲がりを円滑にするために脂肪が誰しもがあります。その脂肪体が大腿四頭筋の筋緊張が強くなることで膝蓋骨の動きや圧迫が強くなり炎症を起こします。

⑥膝蓋骨疲労骨折:膝蓋骨も疲労骨折を起こします。

⑦鵞足、脛骨内顆疲労骨折:鵞足とういう薄筋、縫工筋、半腱様筋という3つの筋肉の腱が集まるところを鵞足(がそく)といいます。その鵞足が炎症を起こします。また鵞足の少し上のほうでは脛骨内顆という所があり、脛骨内顆の疲労骨折もありえるため注意が必要です。

⑨タナ障害(内側滑膜ひだ障害):内側滑膜ひだというものが膝の中にあります。その滑膜ひだが膝蓋骨の圧迫により刺激を加えられ炎症を起こします。

これらの症状の多くは、大腿四頭筋の筋肉の緊張が強くなることで起こることが多いです。ではなぜ大腿四頭筋の緊

見落としがちな筋肉の硬直

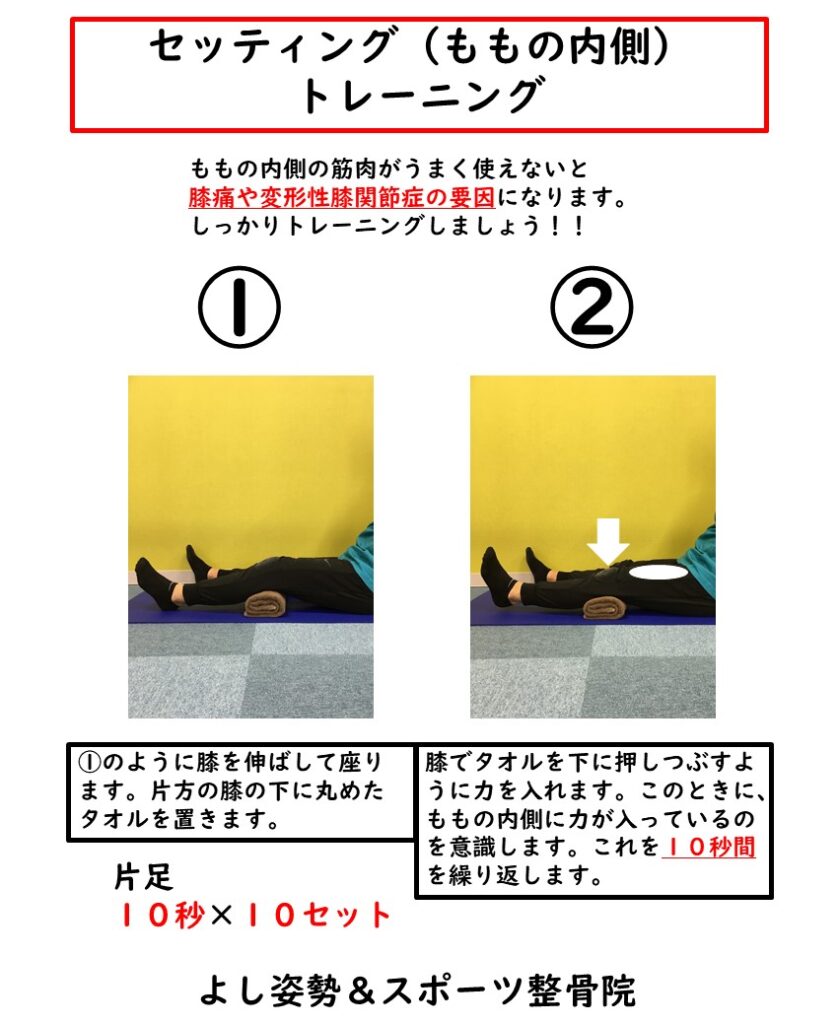

特に太ももの筋肉(大腿四頭筋や内転筋)の硬直は、膝への負担を増大させ、痛みの原因となることが多いです。これらの筋肉を柔軟に保つことが重要です。

太ももの筋肉が硬くなると、膝関節の動きが制限され、正常な動きを妨げます。大腿四頭筋は、膝を伸ばす際に重要な役割を果たしますが、硬くなると膝を伸ばす際に過度な負担がかかり、痛みにつながることがあります。

内転筋は、太ももの内側にある筋肉で、硬くなると膝の内側に負担がかかり、変形性膝関節症のリスクを高める可能性があります。

これらの筋肉の柔軟性を保つためには、定期的なストレッチやマッサージが非常に重要です。また、長時間の同じ姿勢を避け、適度に体を動かすことも、筋肉の硬直を防ぐ上で効果的です。筋肉の柔軟性を保つことで、膝関節への負担を軽減し、痛みの予防や改善につながります。日頃から、これらの筋肉の状態を意識し、適切なケアを心掛けましょう。

変形性膝関節症と痛みの関係

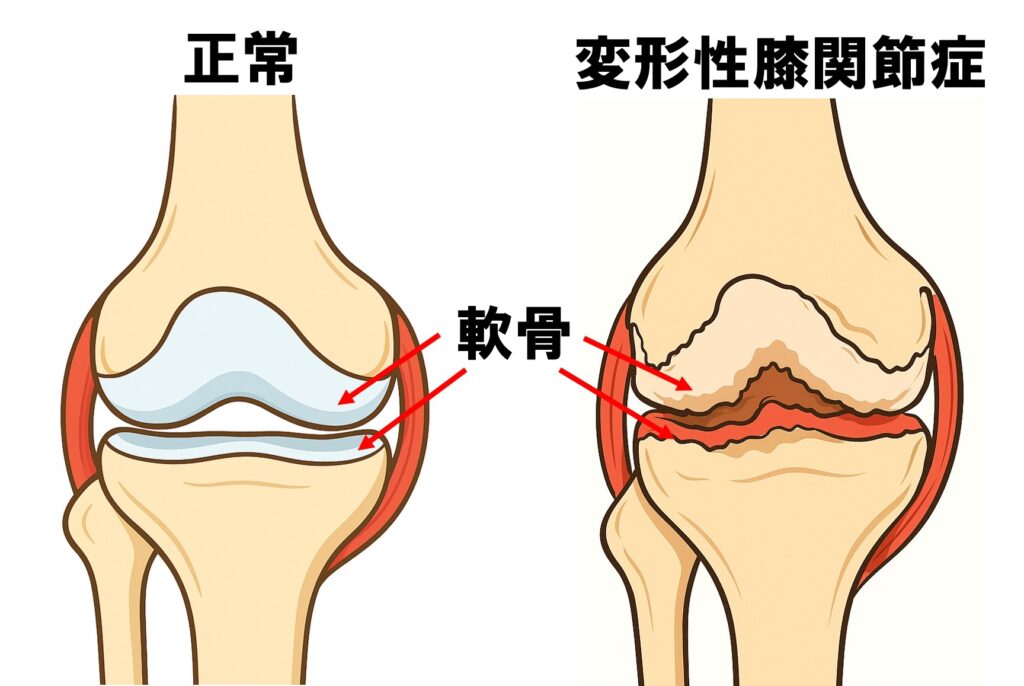

加齢に伴う関節軟骨の摩耗や変形は、膝の痛みを引き起こす一般的な原因です。しかし、適切なケアで症状の進行を遅らせることが可能です。

関節軟骨は、骨と骨の間にあるクッションのような役割を果たしており、衝撃を吸収したり、関節の動きをスムーズにする働きがあります。しかし、加齢とともに軟骨がすり減ったり、変形してしまうと、骨同士が直接ぶつかり合い、炎症や痛みを引き起こします。これが変形性膝関節症と呼ばれる状態です。変形性膝関節症は、完全に治すことは難しいですが、適切なケアを行うことで、症状の進行を遅らせ、痛みをコントロールすることができます。

具体的には、適度な運動を継続して膝周りの筋肉を強化したり、体重管理をして膝への負担を軽減したりすることが大切です。また、必要に応じて、医療機関で薬物療法や理学療法を受けることも有効です。早期に適切なケアを行うことで、変形性膝関節症による痛みを最小限に抑え、生活の質を維持することができます。

自宅でできる!膝の痛みを和らげるセルフケア

痛みを緩和する応急処置

膝の痛みを感じたら、まずは安静にし、アイシングで炎症を抑えましょう。市販の鎮痛剤の使用も有効です。

安静にすることは、膝への負担を減らし、痛みの悪化を防ぐために非常に重要です。痛みが強い場合は、無理に動かさず、楽な姿勢で安静にしましょう。

アイシングは、炎症を抑える効果があり、痛みを和らげるのに役立ちます。氷嚢や冷却パックをタオルで包み、患部に15~20分程度当てましょう。これを1日に数回繰り返すと効果的です。市販の鎮痛剤は、痛みを一時的に緩和するのに有効です。ただし、用法・用量を守って使用し、症状が改善しない場合は、医療機関を受診するようにしましょう。

これらの応急処置は、あくまで一時的な痛みの緩和策であり、痛みの原因を根本的に解決するものではありません。痛みが続く場合は、専門医の診察を受けることが大切です。自己判断での治療は避け、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。

効果的なマッサージで筋肉をほぐす

太ももの筋肉を中心に、優しくマッサージをしましょう。特に、大腿四頭筋や内転筋を重点的にほぐすことで、膝への負担を軽減できます。

マッサージは、筋肉の緊張を和らげ、血行を促進する効果があります。太ももの筋肉、特に大腿四頭筋や内転筋を優しく揉みほぐすことで、筋肉の柔軟性が向上し、膝への負担を軽減することができます。マッサージを行う際は、力を入れすぎず、心地よい程度でゆっくりと行いましょう。オイルやクリームを使用すると、より滑りが良くなり、筋肉を傷つけにくくなります。マッサージは、お風呂上がりなど、体が温まっている時に行うと、より効果的です。毎日続けることで、筋肉が柔軟になり、膝の痛みの緩和につながります。また、マッサージと合わせてストレッチを行うことで、さらに効果を高めることができます。無理のない範囲で、継続的にマッサージを行い、筋肉の柔軟性を保ちましょう。

膝の痛みに効くストレッチ

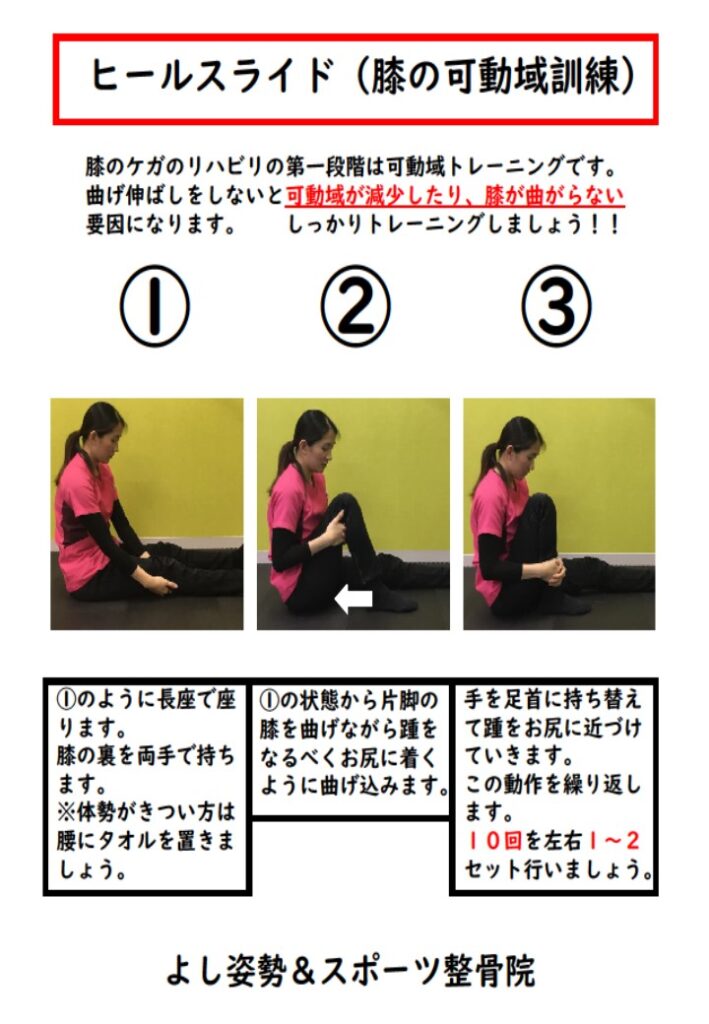

膝周りの筋肉を柔軟にするストレッチは、痛みの緩和と予防に不可欠です。膝の曲げ伸ばしや太もものストレッチを毎日続けましょう。

ストレッチは、筋肉や関節の柔軟性を高め、可動域を広げる効果があります。膝周りの筋肉を柔軟にすることで、膝への負担を軽減し、痛みを和らげることができます。

膝の曲げ伸ばしは、膝関節の可動域を広げ、関節の動きをスムーズにする効果があります。ゆっくりと膝を曲げ伸ばしすることで、膝関節の柔軟性を高めることができます。太もものストレッチは、大腿四頭筋やハムストリングスなど、膝関節に影響を与える筋肉を柔軟に保つことができます。

これらのストレッチを毎日続けることで、膝の痛みを予防し、症状を改善することができます。ストレッチを行う際は、無理のない範囲で、ゆっくりと呼吸をしながら行いましょう。痛みを感じたら、無理に伸ばさず、少しずつ柔軟性を高めていくことが大切です。ストレッチは、継続することが重要ですので、毎日欠かさず行うようにしましょう。

膝の痛みを予防するための運動習慣

筋力トレーニングで膝をサポート

膝の周りの筋肉、特に大腿四頭筋を鍛えることで、膝関節を安定させ、痛みを軽減できます。無理のない範囲でセッティングなどのトレーニングを取り入れましょう。

筋力トレーニングは、膝関節を支える筋肉を強化し、関節への負担を軽減するために不可欠です。特に、大腿四頭筋は、膝を伸ばす際に重要な役割を果たし、膝関節を安定させるために重要な筋肉です。スクワットは、大腿四頭筋を効果的に鍛えることができるトレーニングの一つですが、膝に痛みがある場合は、無理に行わないようにしましょう。軽い負荷のスクワットや、椅子に座って行うスクワットなど、膝に負担をかけない方法から始めると良いでしょう。

レッグエクステンションなどのマシンを使ったトレーニングも効果的ですが、専門家の指導の下で行うようにしましょう。筋力トレーニングは、毎日行う必要はなく、週に2~3回程度、無理のない範囲で継続することが大切です。トレーニングと合わせて、適切なストレッチを行うことで、筋肉の柔軟性を保ち、より効果を高めることができます。

ウォーキングで血行促進

適度なウォーキングは、血行を促進し、膝周りの筋肉を温める効果があります。膝に負担のかからない範囲で、積極的に体を動かしましょう。

ウォーキングは、膝に負担をかけずに全身を動かすことができる有酸素運動です。ウォーキングをすることで、血行が促進され、膝周りの筋肉が温まり、筋肉の柔軟性や関節の動きを改善する効果があります。ウォーキングを行う際は、無理のない範囲で、自分のペースで歩くようにしましょう。

膝に痛みがある場合は、無理に長距離を歩く必要はありません。まずは、短い時間から始め、徐々に距離や時間を伸ばしていくようにしましょう。ウォーキングの際には、正しい姿勢を保ち、膝に負担がかからないように注意しましょう。ウォーキングシューズを履くことで、足への衝撃を和らげることができます。ウォーキングは、毎日続けることで、膝の痛みの予防や改善に効果を発揮します。また、ウォーキングと合わせて、他の運動も取り入れることで、より効果を高めることができます。

やりすぎは禁物!適度な運動を心がける

過度な運動は膝への負担を増やし、痛みを悪化させる可能性があります。無理のない範囲で、運動習慣を継続することが大切です。

運動は、膝の健康を保つために重要ですが、過度な運動は、かえって膝への負担を増やし、痛みを悪化させる可能性があります。運動を行う際は、自分の体力や膝の状態に合わせて、無理のない範囲で行うようにしましょう。膝が腫れている時には運動は中止です。運動中に痛みを感じたら、すぐに中止し、休息するようにしましょう。運動の強度や時間、頻度を調整し、徐々に慣れていくことが大切です。

運動の前には、必ずストレッチを行い、体を十分に温めてから運動するようにしましょう。運動後も、クールダウンをして、筋肉の疲労を和らげるようにしましょう。運動習慣を継続することは、膝の健康にとって重要ですが、無理のない範囲で行うことが大切です。専門家のアドバイスを受けながら、自分に合った運動メニューを組むことも有効です。

医療機関を受診するタイミング

痛みが改善しない場合

セルフケアを続けても痛みが改善しない、または日常生活に支障をきたす場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。

セルフケアを続けても膝の痛みが改善しない場合、自己判断で放置せずに、速やかに医療機関を受診することが重要です。痛みが長引いたり、日常生活に支障をきたす場合は、変形性膝関節症や半月板損傷などの疾患が隠れている可能性があります。

専門医の診察を受けることで、正確な診断と適切な治療を受けることができます。早期に適切な治療を受けることで、痛みを和らげ、日常生活への支障を最小限に抑えることができます。自己判断はせず、専門医の診断と治療を受けるようにしましょう。

受診の目安

膝の腫れ、熱感、変形、歩行困難などの症状がある場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

膝の腫れ、熱感、変形、歩行困難などの症状は、膝の関節や周囲の組織に異常がある可能性を示唆しています。これらの症状がある場合は、自己判断せずに、速やかに医療機関を受診することが重要です。膝の腫れは、関節内に炎症が起きているサインであり、熱感は炎症が強い場合に現れます。膝の変形は、関節軟骨の摩耗や変形が進んでいることを示唆しており、放置すると症状が悪化する可能性があります。歩行困難は、膝の痛みが強く、日常生活に支障をきたしている状態です。これらの症状がある場合は、専門医の診察を受け、適切な治療を受ける必要があります。早期に治療を開始することで、症状の悪化を防ぎ、日常生活への影響を最小限に抑えることができます。症状を放置せずに、早めに医療機関を受診するようにしましょう。

専門医による適切な治療

専門医は、レントゲンやMRIなどの検査で痛みの原因を特定し、適切な治療法を提案してくれます。必要に応じて、薬物療法、理学療法、手術などの治療を受けることができます。

専門医は、レントゲンやMRIなどの検査を行い、膝の痛みの原因を正確に特定します。検査結果に基づき、患者さんの状態や生活環境に合わせて、最適な治療法を提案してくれます。

治療法には、薬物療法、理学療法、手術などがあります。薬物療法は、痛みを和らげるための鎮痛剤や、炎症を抑えるための薬を使用します。理学療法は、運動療法やマッサージなどを行い、筋肉や関節の機能を回復させることを目的としています。

手術は、変形が進行している場合や、他の治療法では効果が得られない場合に行われます。専門医は、患者さんの状態を総合的に判断し、適切な治療法を選択してくれます。治療を受ける際には、医師の説明をよく聞き、納得した上で治療を受けるようにしましょう。また、治療後も、医師の指示に従い、定期的なフォローアップを受けることが大切です。

まとめ

膝の痛みは、適切なセルフケアと医療機関のサポートにより、改善が可能です。この記事を参考に、ご自身の状態に合った対策を実践してください。

この記事では、膝の痛みの原因から、自宅でできるセルフケア、医療機関を受診するタイミングまで、幅広く解説しました。膝の痛みは、放置すると悪化する可能性がありますので、早期に適切な対策を講じることが重要です。まずは、自分の生活習慣を見直し、膝に負担をかけている要因を特定しましょう。そして、この記事で紹介したセルフケアを実践し、痛みの緩和に努めてください。

もし、痛みが改善しない場合や、日常生活に支障をきたす場合は、速やかに医療機関を受診し、専門医の診察を受けてください。専門医の適切な診断と治療を受けることで、膝の痛みを根本的に改善することができます。膝の痛みに悩んでいる方は、この記事を参考に、ご自身の状態に合った対策を実践し、健やかな毎日を送ってください。